スポンサーリンク

相撲好きな私が相撲の番付と順番について説明します♪

私は相撲が大好きです。相撲を好きな女性を「スー女」(スージョ)というそうです。“特に若い女性のファン”という説明もあるようですが。(笑)

けれど、私は相撲についてそんなに多くを知っているわけではないので、今回は相撲のまずは番付とその順位について、初心者の私がご説明したいと思います。

相撲なんて!と思っているそこのあなた!!私のようなスー女になるために、これだけは絶対読んでね!(^_-)-☆

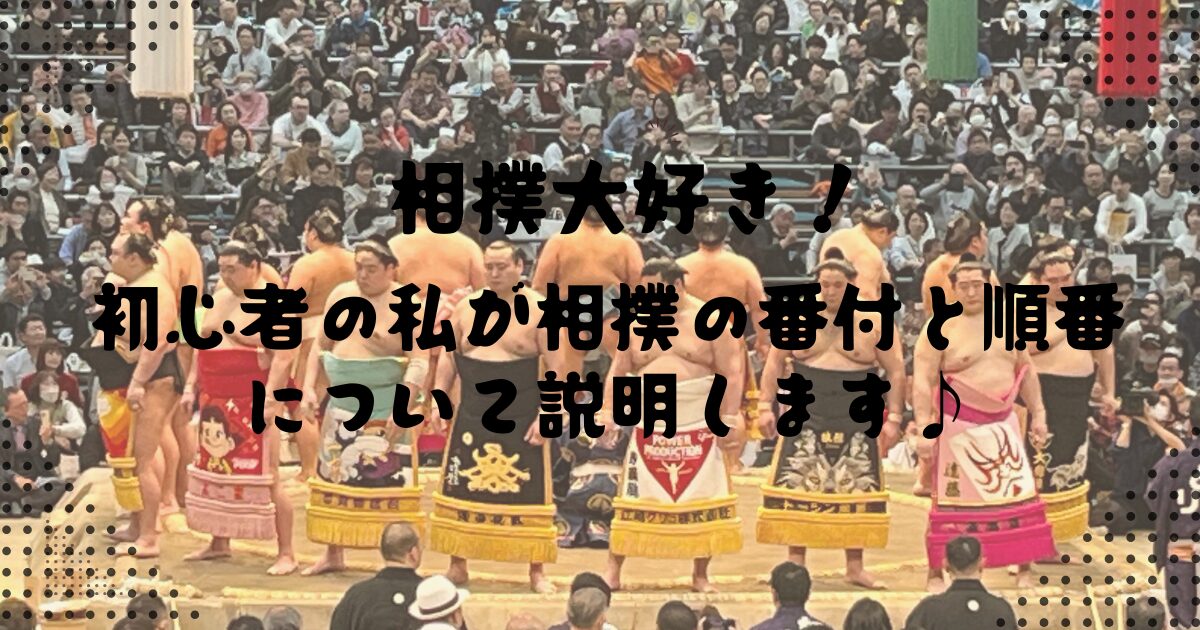

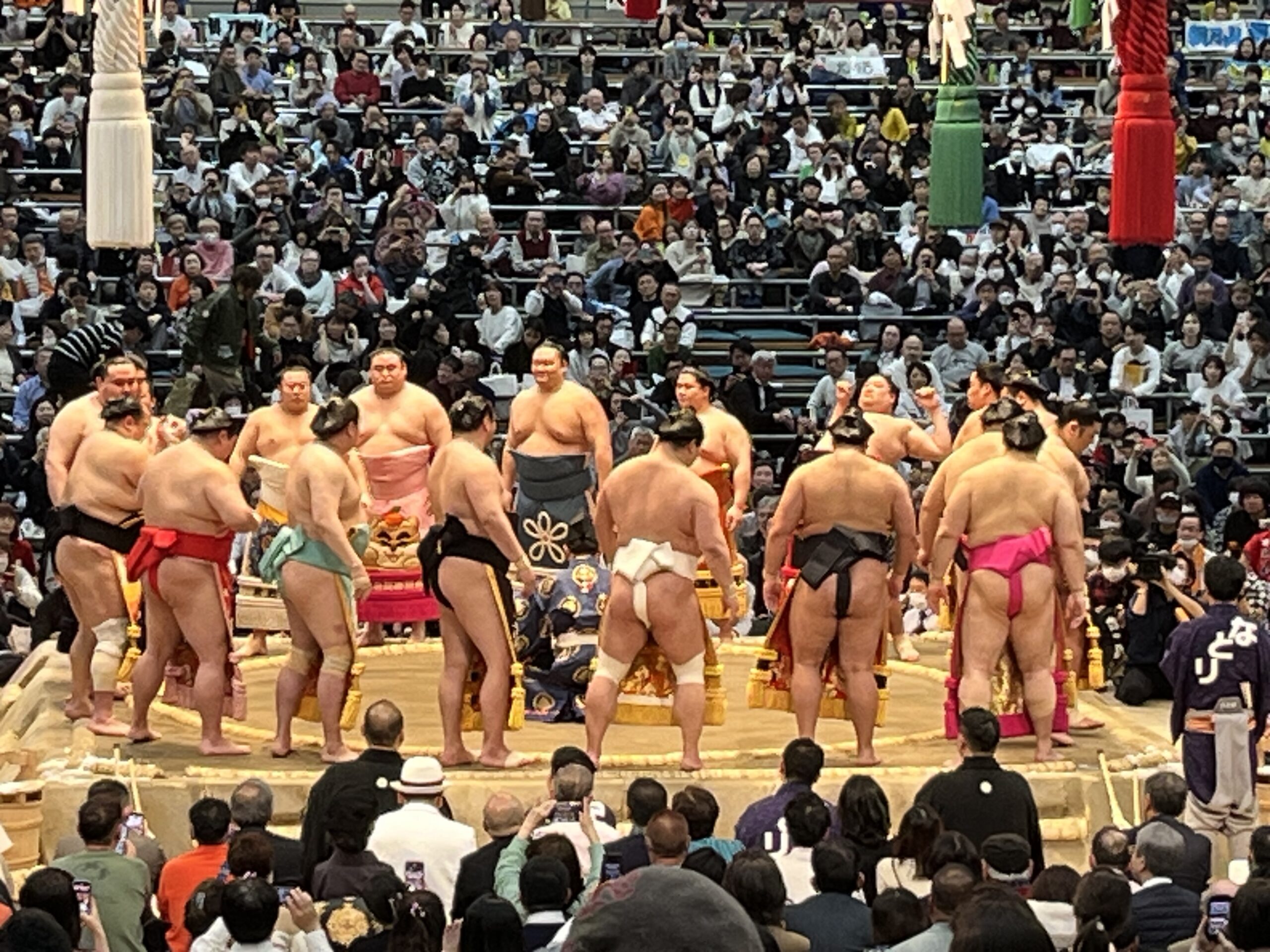

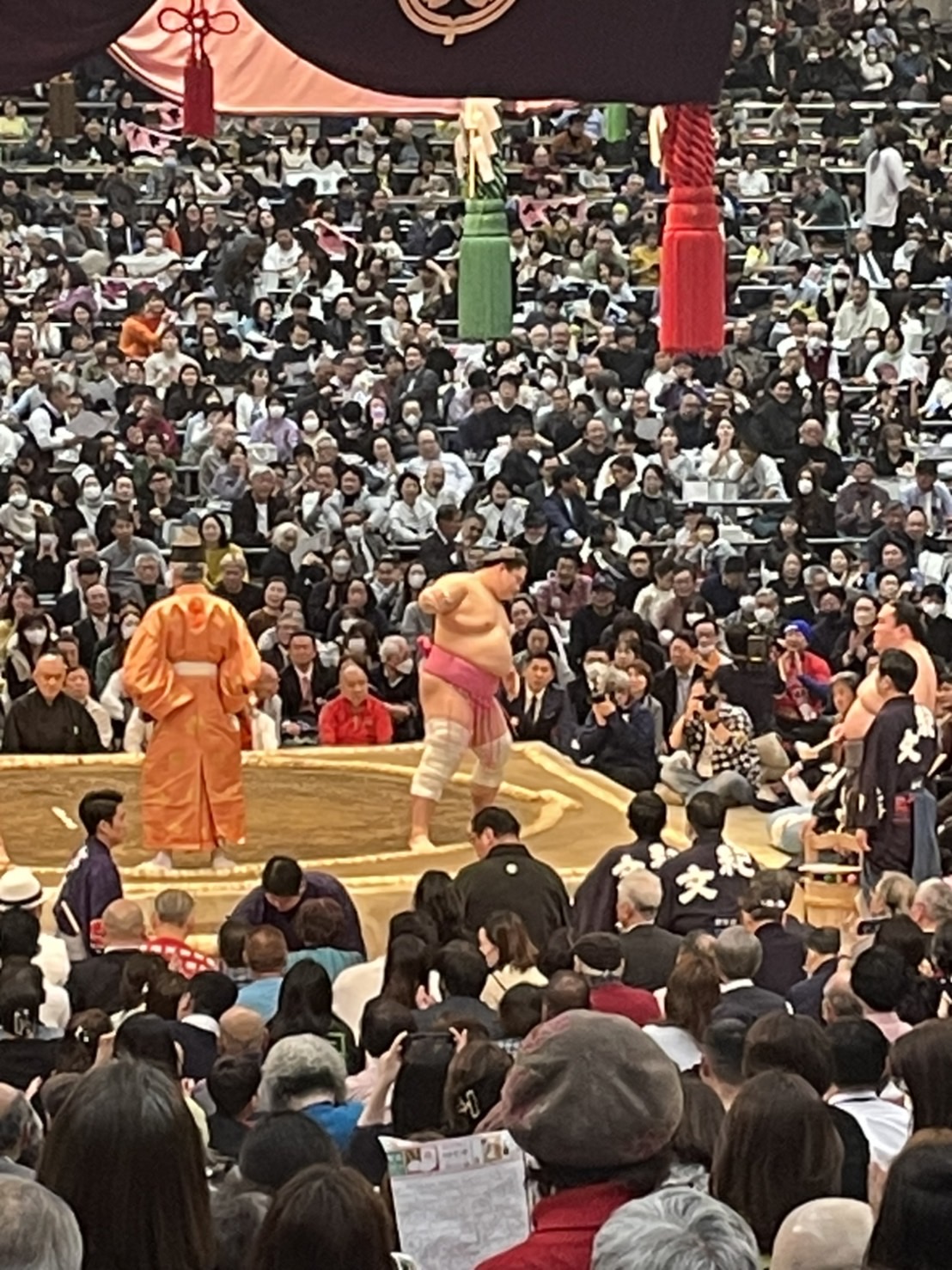

まず、相撲とは?!

土俵という円形の土台のようなところで力士が戦う、日本古来の武芸や武道の一つです。英語でも、「SUMO(スモウ)」または「SUMOーWRESTLIMG(スモウレスリング)」とそのままで通じるのです♪

相撲を楽しむために最低限知っておきたいことの一つに、番付というのがあります。

これは力士の順番を表すもので、この順番によって給料はもちろん、待遇や着るものにまで影響を及ぼすんです。それを表にしたものを番付表と言います。

では、そんな相撲の番付について、順番やあれこれよもやま話をご紹介していきますね♪

相撲の番付と順番について

力士の順番を表す番付は、ファンにとっては楽しみでもあるものですが、力士にとってはとても重要なものです。

そもそも、相撲はいつから始まったものなのでしょう?平安時代以前、神話時代から始まったとされています。

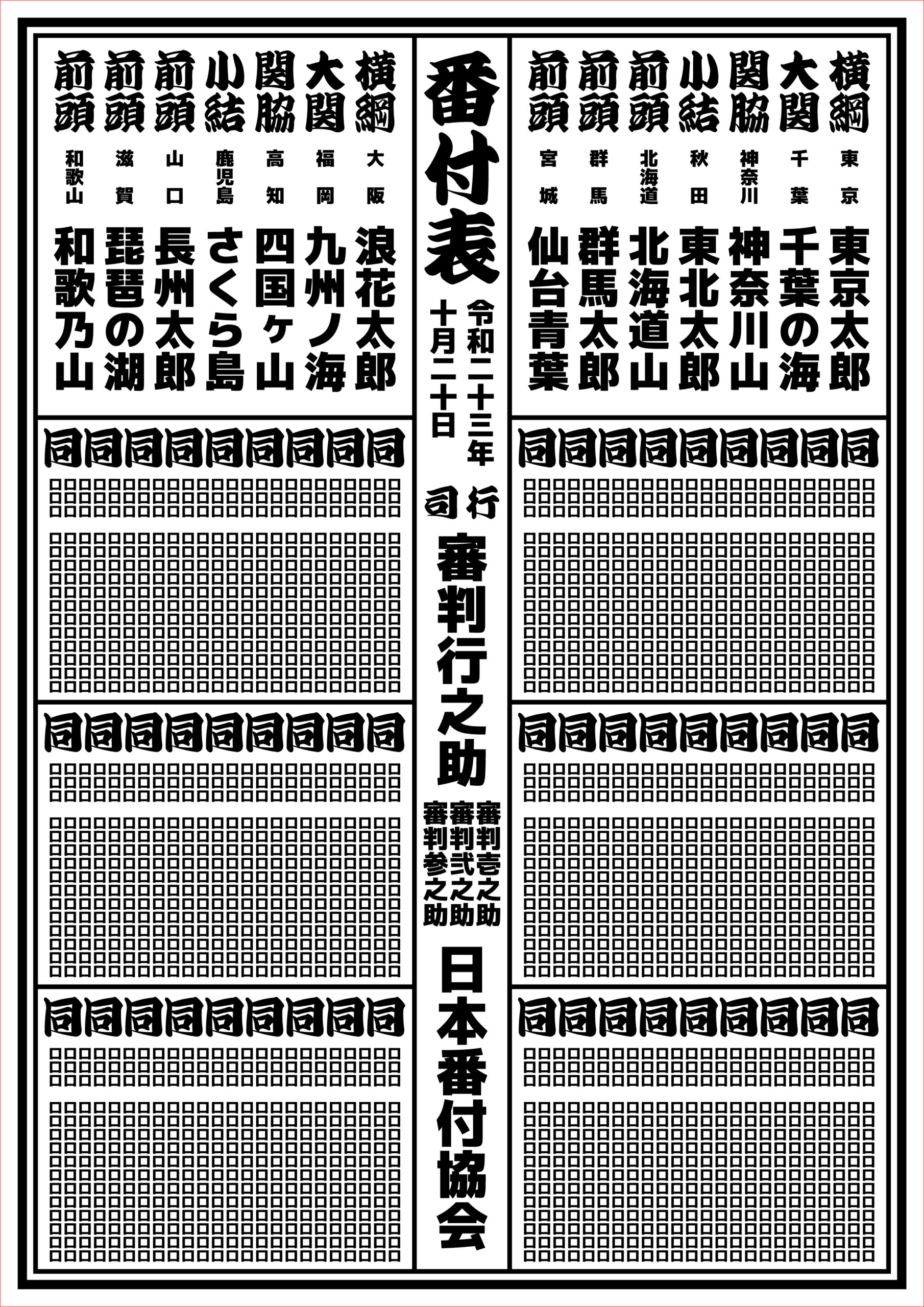

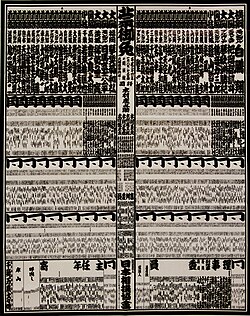

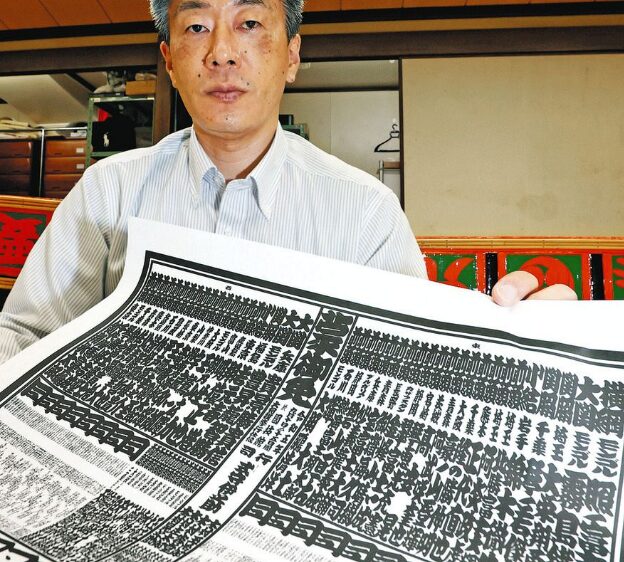

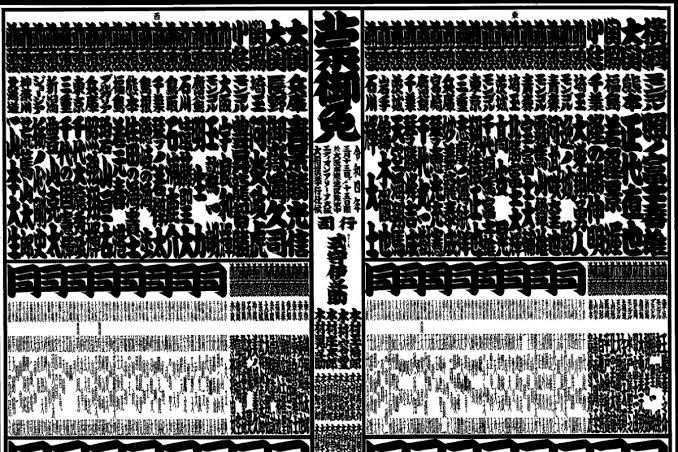

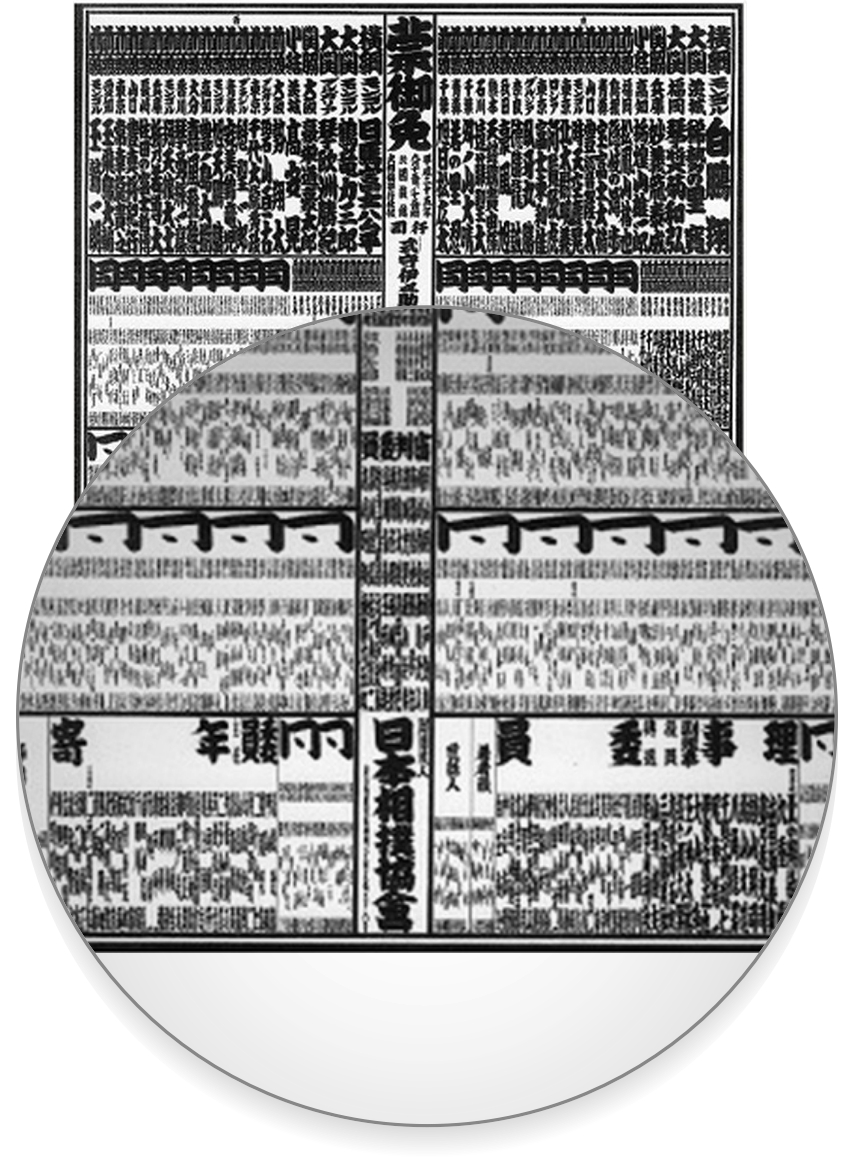

そして、17世紀(1601年~1700年)の初頭にはすでに番付表があり、1757年には現在のような縦一枚の番付表としてあったと言われています。

デジタル化の進んだこの現代に、当時と変わらず脈々と伝統を受け継いでいる番付表!スゴイことだと思います。

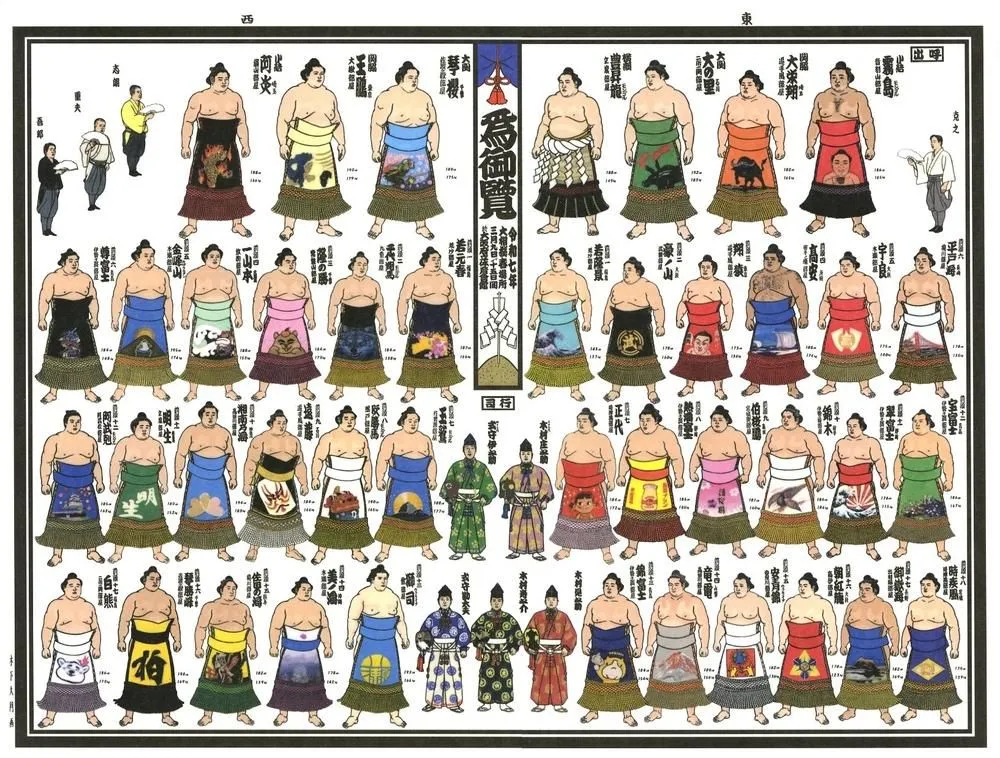

そんな番付表に書かれている力士の順番は、階級で分かれています。

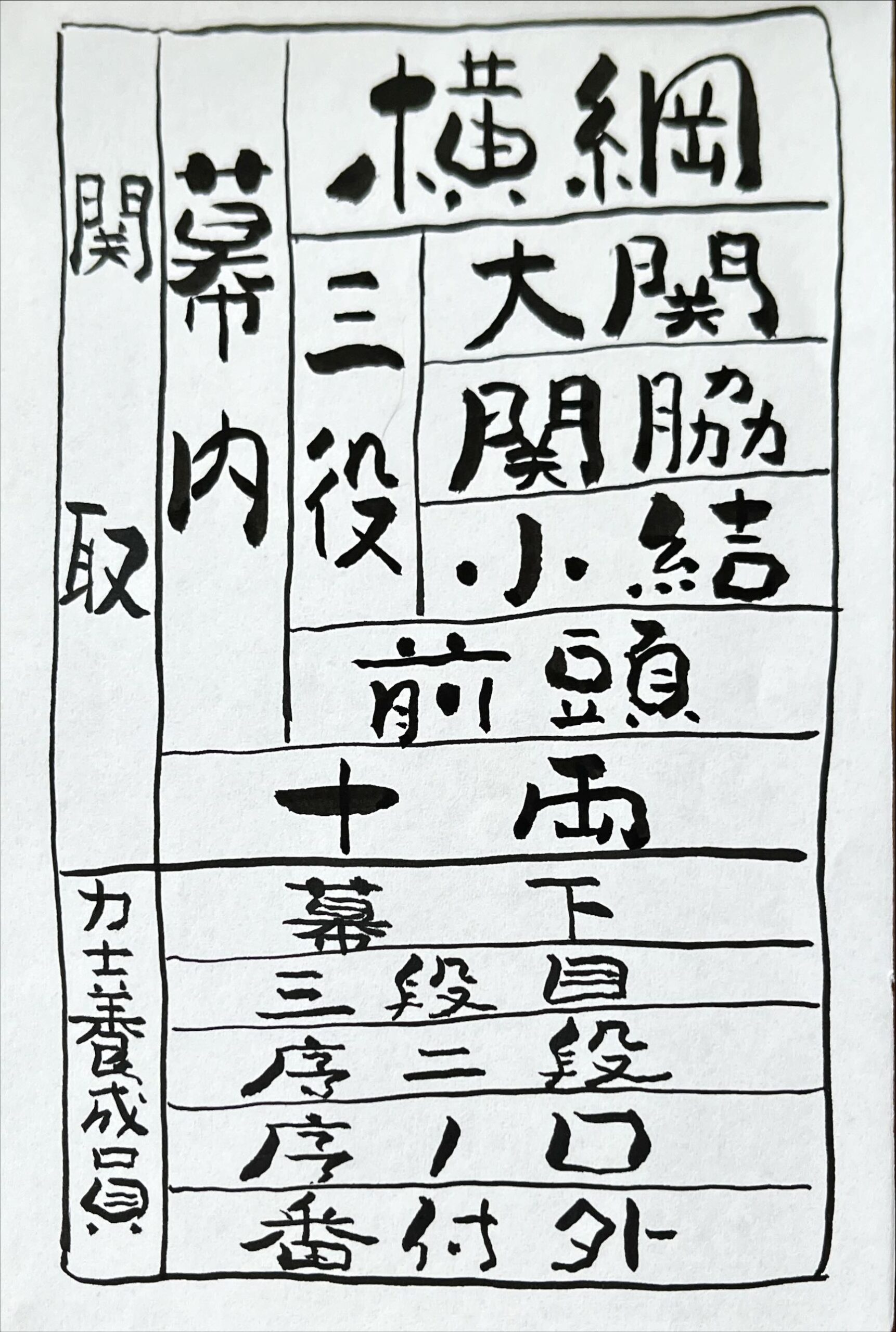

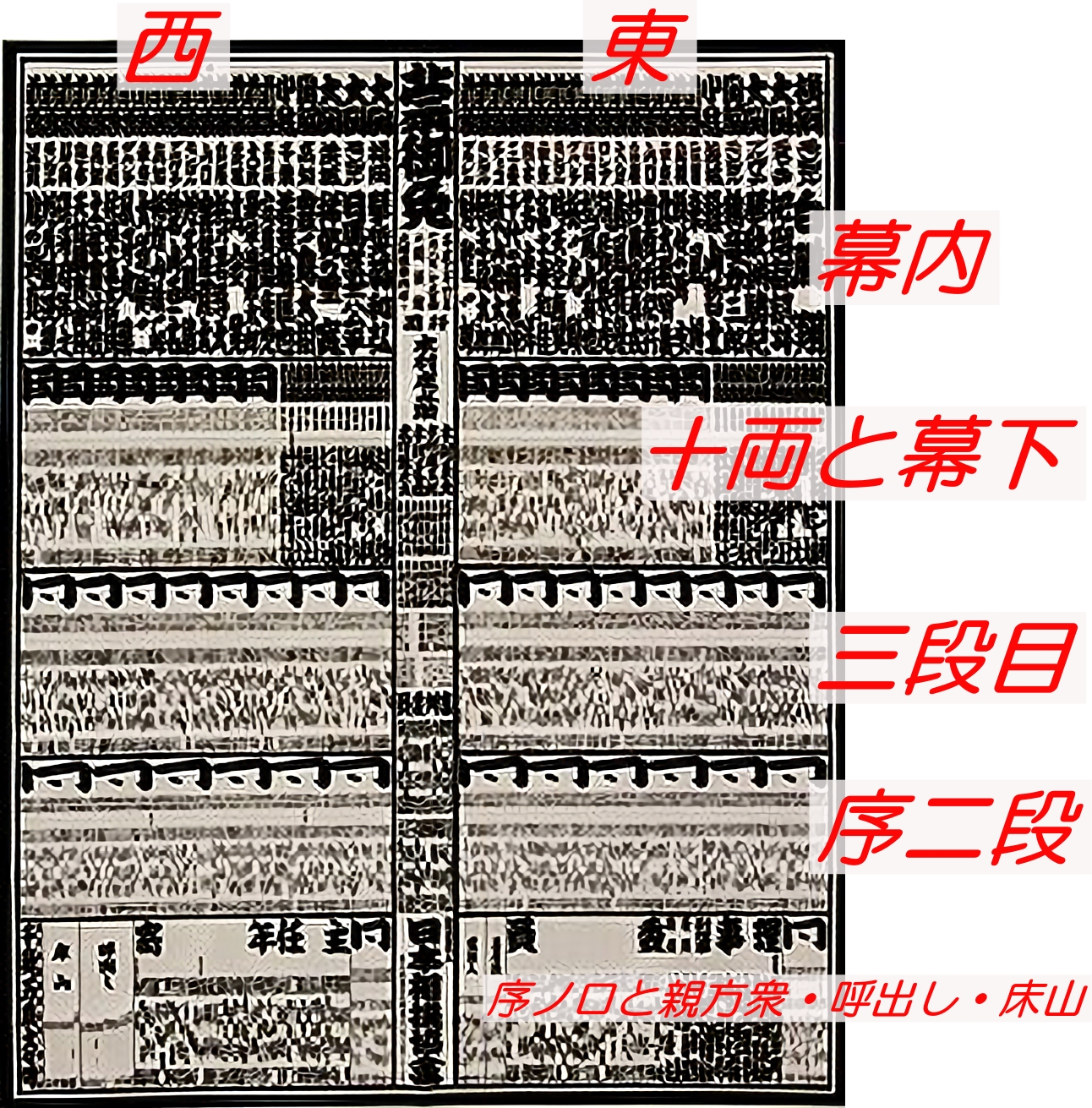

番付表は5段に分かれていて、東と西のそれぞれに横綱・大関・関脇・小結・・・の順番で構成されています。

右が「東」で左が「西」。同じ地位でも「東」の方が半枚上で、これは太陽が東から昇ることからと言われています。そして、文字が大きく太いほど強い力士ということになります。

最上段が幕内力士(横綱・大関・関脇・小結・前頭)、2段目が十両と幕下、3段目が三段目、4段目が序二段、最下段には序の口力士と親方衆・呼出し・床山の名前が書いてあります。

序の口力士を「虫メガネ」と呼ぶこともあるのは、この最下段の文字は肉眼では見えないほどの細く小さな文字であることからです。

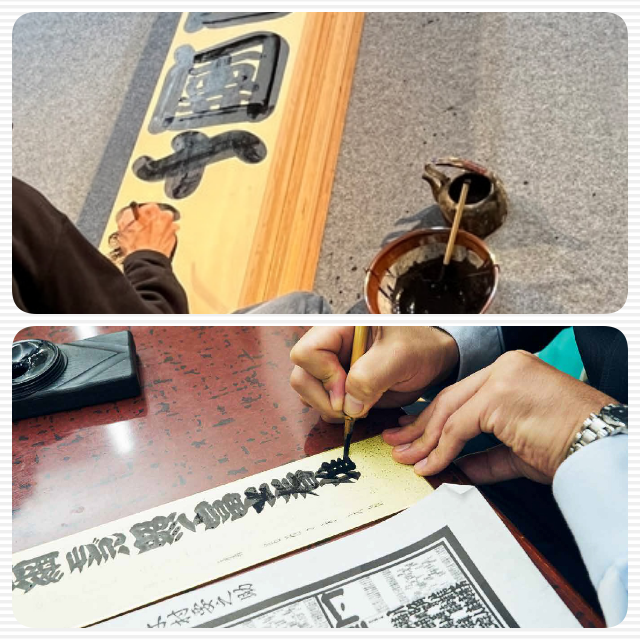

この相撲字は、「根岸流」という三河屋根岸治右衛門兼吉が創始したと伝えられる独特の書風で、現在のデジタルでは「相撲体」というフォントもあるほどの特徴的なものです。

観客の大入り満員の願いを込めて、いかに隙間なく、どれだけ均等に白を残せるかが重要な、書道というよりある意味絵画のようなものだと言われています。

私も一時、相撲の文字や歌舞伎の看板(勘亭流)のような文字を描ける人になりたいと思ったことがあります。。。(笑)

では、この力士の番付、順番についてもう少し詳しくご説明していきますね♪

スポンサーリンク

番付の順番別特徴について

相撲の力士の地位は、「横綱」「大関」「関脇」「小結」「前頭」「十両」「幕下」「三段目」「序二段」「序ノ口」と10段階に分かれています。

横綱

横綱は、力士の最高位です。江戸時代は、大関が最高位で、その大関の中でも一番の実力者に「綱」を巻いて1人で土俵に上がることを許したことから、番付上の最上位のこの地位ができました。

一度横綱になったら、その地位から陥落することはなく、この地位を降りるためには引退しか許されません。

力士にとっては憧れの存在であり、実力だけではなく態度や行動に品格を求められます。

- 相撲に精進する気迫

- 地位に対する責任感

- 社会に対する責任感

- 常識ある生活態度

- その他横綱として求められる事項

- 月給は300万円

- 名誉賞100万円

- 付け人10人~15人

- 明荷は3つ支度部屋に持ち込むことができる

- 鉄道はグリーン車、飛行機はファーストクラス

- 両国国技館の駐車場に直接駐車場に乗り入れ、駐車することができる

- 力士弁当をプロデュースできる(現役中)

- 引退後、年寄名跡を持たなくても四股名のまま5年間は協会に残ることができる

- 着物・羽織・外套・紋付羽織袴、博多帯、畳敷きの雪駄・白い足袋、稽古廻しは白

成績は少なくとも12~13勝、ほぼ毎場所千秋楽まで優勝争いに残っていること、相撲内容や取り口にまで注文が入る、などとても厳しい立場です。

大関

大関は、横綱の一つ下の位です。江戸時代の大相撲初期からある地位です。番付の歴史的には東西で各1名、最低2名を置かなければならないとされています。

一般的には10勝以上(2桁勝利)が目安とされています。

- 月給は250万円

- 名誉賞50万円

- 付け人3人~4人

- 明荷は1つしか支度部屋に持ち込むことができない

- 鉄道はグリーン車、飛行機はファーストクラス

- 馬簾(化粧まわしの前たれの下についている房)に紫色を使うことができる

- 両国国技館の駐車場に直接駐車場に乗り入れ、駐車することができる

- 国技館では大関がプロデュースした弁当を販売できる(在位中)

- 引退後、年寄名跡を持たなくても四股名のまま5年間は協会に残ることができる

- 着物・羽織・外套・紋付羽織袴、博多帯、畳敷きの雪駄・白い足袋、稽古廻しは白

大関の昇進の基準などは特になく、番付編成上のバランス等を含めて総合的に判断されるのだそうです。

なので、これまで勝ち星数を下回りながらも大関に昇進した力士もいれば、勝ち星数で目安を満たしていても大関になれなかった力士も過去にはいたそうです。

運やタイミングもあったのでしょうが・・・いずれにしても厳しい世界ですね。

スポンサーリンク

関脇

関脇は、横綱から数えて第三番目の順位です。大関の脇をつとめるというのが語源ともいわれています。

人数は決まっていませんが、東西で各1名、実際に2名のみの場所が多いです。

- 月給は180万円

- 名誉賞100万円

- 付け人2人~3人

- 一度でも関脇を経験すれば、引退後に年寄を襲名することができる

- 着物・羽織・外套・紋付羽織袴、博多帯、畳敷きの雪駄・白い足袋、稽古廻しは白

関脇の昇進審査も基準など特になく、大関と同じく番付編成上のバランス等を含めて総合的に判断されるのだそうです。

定員が少なく、審査も厳しく管理されているので、運・不運によることが大きい地位でもあります。

小結

小結の名前の由来は諸説あり定まってはいませんが、「古今相撲大全」という江戸時代の相撲書に「役相撲の小口の結びなれば」という記述があり、そこから「小結」と一般的に広まったようです。

小結の名前の由来は諸説あり定まってはいませんが、「古今相撲大全」という江戸時代の相撲書に「役相撲の小口の結びなれば」という記述があり、そこから「小結」と一般的に広まったようです。

- 月給は関脇と同様180万円

- 付け人2人~3人

- 一度でも小結を経験すれば、引退後に年寄を襲名することができる

- 着物・羽織・外套・紋付羽織袴、博多帯、畳敷きの雪駄・白い足袋、稽古廻しは白

小結も大関・関脇同様に昇進基準もなくバランス的に考えられますが、特に定員が少なく、枠が限られてくる地位でもあります。

小結で勝ち越しても、関脇が空いていなくて昇進できないこともあれば、上位陣が軒並み負け越した場合は、引き上げられて小結になる力士もいます。

スポンサーリンク

前頭

前頭は、役(「三役」大関・関脇・小結)についていない幕内力士ということで、平幕(ひらまく)とも言います。

- 月給は140万円

- 付け人2人~3人

- 一定の条件を満たせば、引退後に年寄を襲名することができる

- 前頭で横綱を倒すと「金星」と言われ、獲得ごとに昇給する

- 着物・羽織・外套・紋付羽織袴、博多帯、畳敷きの雪駄・白い足袋、稽古廻しは白

幕内の力士は全部で42人とされていて、横綱と三役を除いた人数が前頭の人数となります。

大関(あるいは横綱大関)・関脇・小結は最低でも2人ずつ置かねばならないため、現行制度では理論上は前頭は最大で36人(東西18枚ずつ)在籍できる計算になる。

横綱を倒すと金星と言われますが、大関を倒すことを「銀星」と言い、残念ながらこれには昇給は関係しません。

十両

十両の正式な名称は「十枚目」。江戸時代にはこの地位はありませんでした。

十両に昇進してやっと力士として一人前と認められ、給料をもらえます。

- 月給は110万円

- 付け人1人~2人

- 大部屋から個室が許される

- 食事やお風呂の順番も優先される

- 着物・羽織・外套・紋付羽織袴、博多帯、畳敷きの雪駄・白い足袋、稽古廻しは白

厳しい相撲の世界で、十両と幕下とでは「天と地」ほどの待遇の違いがあります。

それゆえに、相撲の関取の引退会見で

相撲人生の中で最も嬉しかったことは?

と聞かれ

十両になれたとき。

と、ほぼ全員が答えるそうです。すごいことですね、このヒエラルキー。

スポンサーリンク

幕下

幕下は十両を目指す力士と、十両以下の力士との間で最も競争の激しい地位です。

- 月給はなし(付け人を担当している関取から小遣いをもらう程度)

- 場所手当15万円

- 勝星奨励金2,500円 勝越金6,000円 優勝賞金50万円

- 着物・羽織・外套・マフラー、博多帯、エナメルの雪駄・黒い足袋、稽古廻しは黒

十両と幕下では天と地ほどの差があると言いますが、そのため関取で活躍してきた力士は、幕下に陥落すると引退を決意することが多いそうです。。。

そう考えると、照ノ富士は膝の怪我という理由でしたが2019年に序二段まで陥落し、再入幕、大関再昇進、2021年に横綱にまで這い上がったことはもの凄いことなんだと改めて思いますね。

三段目

三段目は、番付表の三段目に四股名が書かれることからこう呼ばれています。三段目になると、ようやく力士らしい体つきになってきますね。

本場所の15日間に7番の相撲を取ります。

- 月給はなし(付け人を担当している関取から小遣いをもらう程度)

- 場所手当10万円

- 勝星奨励金2,000円 勝越金4,500円 優勝賞金30万円

- 最高位が三段目の力士は引退しても協会に残ることができない

- 着物・羽織、ちりめん帯、エナメルの雪駄・黒い足袋、稽古廻しは黒

三段目の定員は、東西80人合計160人です。

パソコンや携帯電話が普及した平成以降は、三段目以上になって初めてパソコンや携帯電話、スマートフォンを持つことが許されました。

スポンサーリンク

序二段

序二段は、江戸時代には番付表の四段目に四股名が書かれることから、「四段目」と呼ばれていました。明治時代には、「上二段目」との呼び名が見られる資料もあったそうです。

序二段も本場所中の15日間に7番の相撲を取ります。

- 月給はなし(付け人を担当している関取から小遣いをもらう程度)

- 場所手当8万円

- 勝星奨励金1,500円 勝越金3,500円 優勝賞金20万円

- 浴衣、ちりめん帯、下駄・素足、稽古廻しは黒

序二段ぐらいでは、観客もまだ居ないような中で取り組みを行います。淋しい感じがしますが・・・これがまたコアなファンには楽しみでもあるようです。

序ノ口

序の口は、江戸時代には「上の口」という表記が見られたそうですが、「上」は上位を表すのと紛らわしくなるため、「序」とするようになったのだとか。上から数えて五段目に四股名が書かれることから、「五段目」とも呼ばれていました。

序ノ口も本場所中の15日間に7番の相撲を取ります。

- 月給はなし(付け人を担当している関取から小遣いをもらう程度)

- 場所手当7万円

- 勝星奨励金1,500円 勝越金3,500円 優勝賞金10万円

- 浴衣、ちりめん帯、下駄・素足、稽古廻しは黒

序ノ口の力士は体つきも細く、髪も伸びていない力士が多いのが特徴です。一番下の地位なので、大物力士や鳴り物入りでのデビューなどでしか話題になりません。

まだまだ始まったばかり、物事の発端、などを意味する「序ノ口」という言葉は、この相撲の一番下の階級「序ノ口」=序盤や最初ということから一般的に使われるようになりました。

「番付は生き物」という言葉があるそうです。相撲協会では、一応の目安はあるというものの、勝星や相撲の内容など成績だけではなく、総合的にバランスも含めて昇降が判断されます。

運やタイミングとも書きましたが、これを「番付運」とも言うそうです。

スポーツ記者の人たちは「番付予想」というものを作るそうですが、この時が一番「番付は生き物」を実感するそうです。

長年、相撲に関わってきた多くの新聞社・通信社の記者たちが横綱から前頭5枚目までを予想をするのですが、これまでで全員的中したのはわずか1社だったそうです。

横綱・大関は成績順に並べ替え、関脇から十両は勝ち越しにつき1枚上がり、負け越しにつき1枚下がるという基本的な考え方で「方程式」のようなものながら、これが何年やっても的中がないというのです。驚きの事実ですね!

スポンサーリンク

番付外

番付に四股名の載っていない力士、新弟子の合格者、などを番付外と呼びます。これらの力士が取る相撲のことを「前相撲」と言います。

次の場所で四股名が番付に載ることを「出世」と言い、千秋楽の終了後、表彰式などすべてが終わったあとに次の場所で序ノ口になる力士を送る「出世力士手打式」という儀式があるそうです。

まだ髷も結えない若い力士たちのこんな厳かな姿・・・応援したくなりますよね、感動です!

番付表の構成

番付表は5段に分かれていて、東と西のそれぞれに横綱・大関・関脇・小結・・・と10の順番で構成されているとご紹介してきましたが、それ以外にも書かれていることがたくさんあります。

番付表は、真ん中に縦軸がありそれを中心に左右(東西)に分けた形になっています。この番付表は行司さんが書いています。ひとりではとても大変なので、助手が2人付きます。

先にも書いたように、番付は長年の相撲記者が予想しても当たらないようなトップシークレットなので、行事さんは自宅で書く作業をします。門外不出ということですね・・・。

実際に書いている紙は、私たちが手にする番付表の約4倍の大きさのケント紙(縦109cm✖横79cm)を使用しているそうです。出来上がったらそれを4分の1に縮小して印刷しているのです。

最下段のあの小さな文字をどうやって書いているのか不思議でしたが、大きい紙に書くのなら少しは納得です。それでも縮小印刷したときに細く小さな文字が潰れて見えないなんてことがないようにというのは、驚きの技術ですね。

書き上げたら3人で間違いないかをチェックし、相撲協会へと提出します。(人にもよりますが、約1週間から10日間ぐらいで書き上げます。)

スポンサーリンク

蒙御免(ごめんこうむる)

番付表の真ん中には「蒙御免」(ごめんこうむる)と書かれています。

昔の相撲興行は、寺社奉行から許可を得て行っていたので、それを「許可を得てやっていますよ~」と公言していることの名残です。

絵番付には「爲御覽」(ごらんのため)と書かれています。

絵番付というのがあるんですねぇ~!知らなかったです。

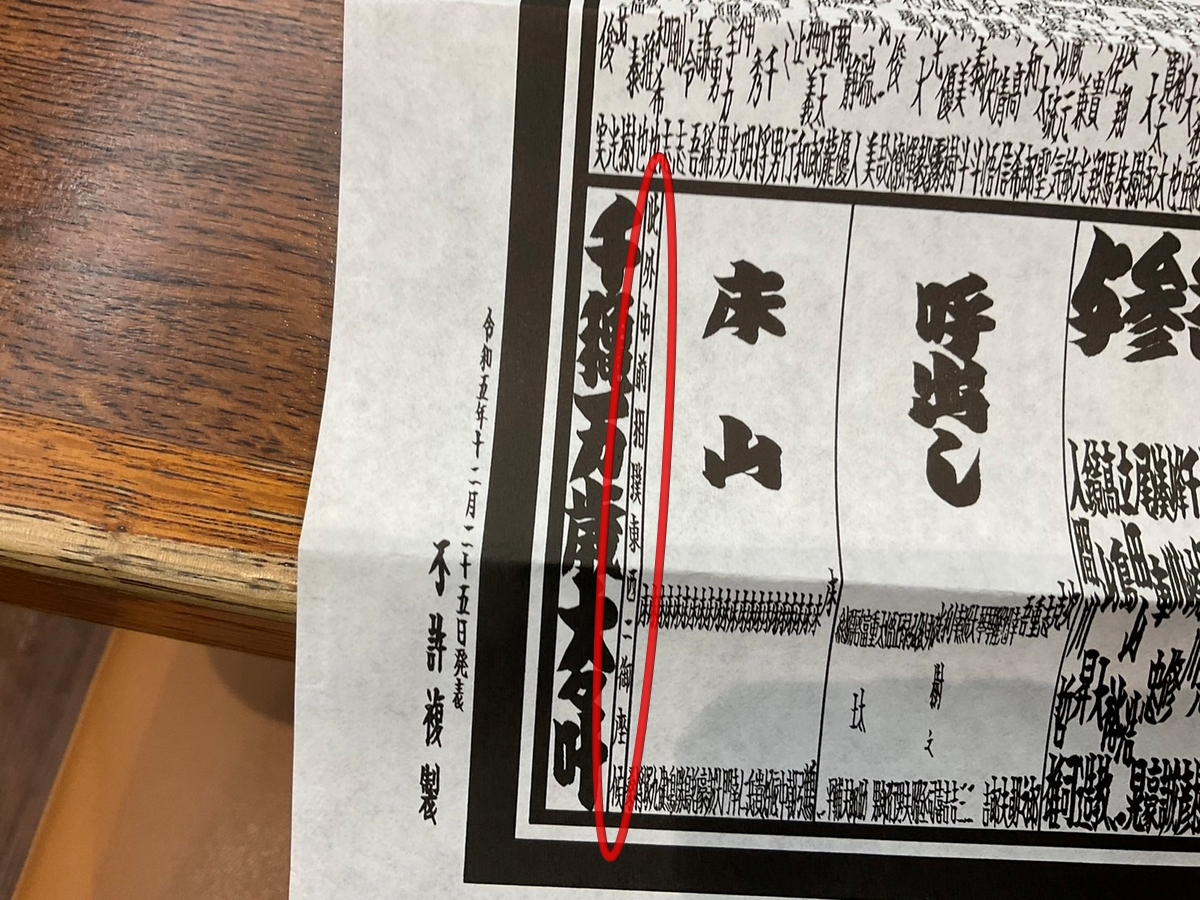

最下段

番付表の最下段には、序ノ口力士のほかに役員や呼出しさん、床山さんなども書かれています。

東西ともに、右から5分の1に序ノ口力士を、残りの部分に役員・呼出し・床山(一等以上)の名前を書きます。

「此外中前相撲東西ニ御座候」(このほかちゅうまえずもうとうざいにござそうろう)

「此外中前相撲東西ニ御座候」(このほかちゅうまえずもうとうざいにござそうろう)と書かれています。

このほかにも本場所中には東西に前相撲の力士がおりますという意味で、応援をよろしくお願いしますという呼びかけでもあります。

こんなところにまで、番付外の力士に対しての細やかな気持ちが込められているのですね。

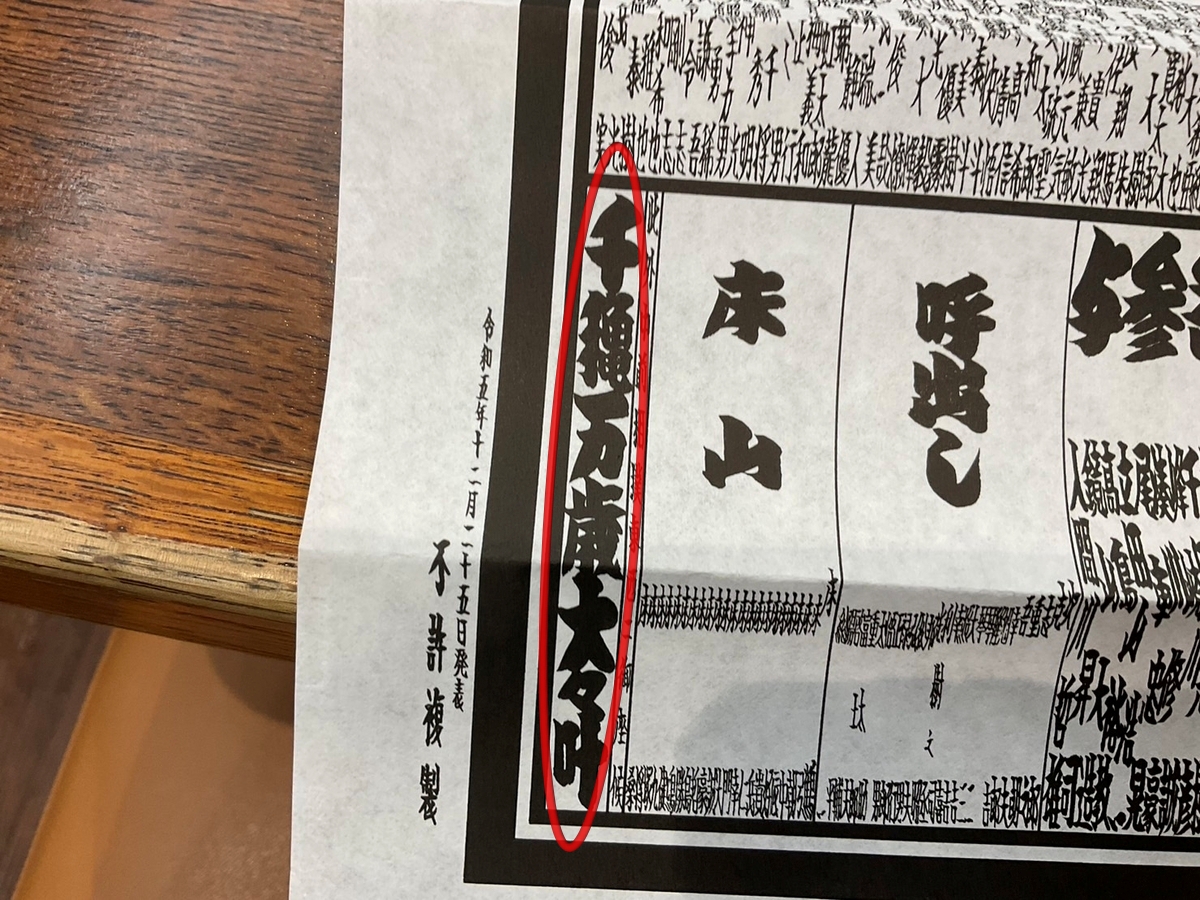

「千穐万歳大々叶」(せんしゅうばんざいだいだいかのう)

番付表の最後には、「千穐万歳大々叶」(せんしゅうばんざいだいだいかのう)と書かれています。

本場所が千秋楽までお客様がたくさん入りますようにと、土俵と力士の無事を祈願しています。

番付表を書く行司さんの、一番最後のこの行まできたという安堵と願いを感じる一行です。

小説を書く作家さんでも、「最後の一行」が勝負だという人もいると聞きます。言葉(文字)で勝負する人の一行に込めた想い・・・というのですかね、感じます。

スポンサーリンク

さいごに

初心者だけど、相撲が大好きな私(スー女)。私が「相撲!相撲!」と場所中には結びの一番には間に合うようにとせっせと早く帰宅するのを見て、職場の同僚(女性)も相撲を見るようになったとか♪^^

そんな彼女をもスー女にするために、まずはこれを読んでね?!という気持ちを込めて♡

相撲を見るためにまずは番付という力士の順番と、その内容について今回ちゃんと調べてみました。

番付表ひとつをとって見ても、相撲の世界は昔から変わらない厳しいものです。

今は若くて綺麗なお母さんが、力士の息子とともにテレビや雑誌に出て取り上げられていますが・・・

昔は、自分の息子を力士にはするな!と言っていたくらい、本当に激しい稽古と厳しい上下関係で親としては見るに堪えないものだと聞いたことがあります。時代ですかね。

あと、調べていたらこんなことも気になりました。

自分で先にしりもちをついて負ける敗退行為があったりと賛否両論あった力士ですが、2021年に引退するまで6年間、序ノ口を抜け出せずだったそうです。

こんな記事も見つけました。私は頑張った彼に拍手を送りたい気持ちになりました。

やっぱり相撲大好き!^^

【こちらの記事もぜひ参考に♪】

相撲の場所と順番が良くわかる、まとめ記事【2025年版】

今人気の相撲!懸賞金と税金についてマネー事情をちょっとのぞき見♪

知ると楽しくなる♪力士の着物について!販売はどこでしているの?!

スポンサーリンク

コメント