スポンサーリンク

相撲の場所と順番について

初心者だけど、相撲が大好きな私(スー女)。

そんな私が、相撲に興味のない同年代の女性に向けて、少しでもこの伝統的な奥深い相撲のことを知ってもらいたいなぁ~と思って♡

相撲でよく言われている「場所」とその順番について、私も自分自身がちゃんと知っておきたくて今回調べてみました。

相撲なんて!と思っているそこのあなた!!私のようなスー女になるために、これだけは絶対読んでね!(^_-)-☆

相撲の「場所」とは

相撲の「場所」とは、興行を一定期間行うところを言います。「本場所」と「地方巡業」があり、本場所は日本相撲協会によって年6回、奇数月に15日間行われます。

十両以上の力士は1日一番、計十五番取り組みを行います。幕下から序ノ口までは2日に一番、計七番相撲を取ります。

- 一月場所

- 三月場所

- 五月場所

- 七月場所

- 九月場所

- 十一月場所

一月場所

一月場所は、初場所または東京場所とも呼ばれます。東京都墨田区の両国国技館で行われます。初日は第1もしくは第2日曜日

この場所で「横綱」や「大関」へと昇進した力士が多く、「祝儀場所」と言われることもあります。

三月場所

三月場所は、春場所または大阪場所とも呼ばれます。大阪府大阪市の大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)で行われます。初日は第2もしくは第3日曜日

番付の上位陣が負ける番狂わせの結果が多く、「荒れる春場所」と呼ばれることもあります。

五月場所

五月場所は、夏場所とも呼ばれます。東京都墨田区の両国国技館で行われます。初日は第1もしくは第2日曜日

小泉純一郎元総理が、優勝した横綱貴乃花に対して内閣総理大臣杯の授与を行い、一躍流行語にもなった「感動したっ!」と賛辞を送ったのが2001年の五月場所でした。

七月場所

七月場所は、名古屋場所とも呼ばれます。愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で行われます。初日は第1もしくは第2日曜日

「熱帯場所」や「南国場所」と言われるほど、とりわけ気温の高い名古屋で、夏の開催で、暑さに負けて体調を崩す力士も多く、こちらも「荒れる名古屋」とも言われます。

九月場所

九月場所は、秋場所とも呼ばれます。東京都墨田区の両国国技館で行われます。初日は第1もしくは第2日曜日

俳句の世界で「相撲」は秋の季語。長い夏巡業の後の気候のいい秋場所、再起を目指す横綱や、ここで大きく化ける力士も多いのがこの場所です。

十一月場所

十一月場所は、九州場所とも呼ばれます。福岡県福岡市の福岡国際センターで行われます。初日は第1もしくは第2日曜日

九州には相撲茶屋がなく、集客の悪い「不入りの場所」とも言われていて、満員御礼の連続記録が途絶えるのも九州場所が多いのだそうです。

では次に、本場所の一日を見ていきましょう♪(^^)v

スポンサーリンク

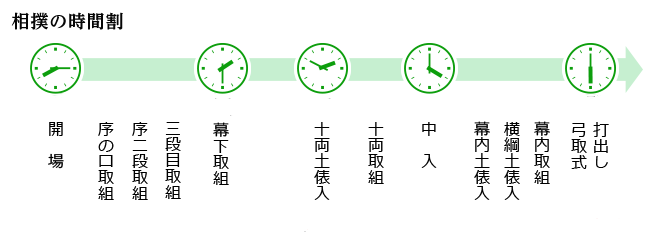

本場所の一日

本場所の一日の流れ、タイムスケジュールをご紹介しますね。

だいたいの時間がわかっていれば、相撲観戦に行く時にお役に立つかなーと思って♪

午前中

8:00 開場

呼び出しさんが叩く相撲の寄せ太鼓の軽快なリズムとともに開場されます。

この投稿をInstagramで見る

8:25 前相撲

新弟子検査に合格した入門したばかりの力士や、番付外の力士たちが相撲を取ります。三日目から行われます。(※三月場所は二日目より)

8:35 序ノ口、序二段、三段目、幕下

関取を目指して頑張って相撲を取ります。

午後

13:00 新序出世披露

成績優秀な者から順に出世し、次の場所から序ノ口に上がる力士を「新序出世披露」といって、中日に披露されます。(※大阪場所は五日目、九日目)

14:15 十両土俵入り

大銀杏を結い、化粧廻しをつけた十両力士(関取)が、行事を先頭に番付の低い順に並んで土俵に上がります。名前と出身地、所属する部屋がアナウンスされ、堂々とした力士の姿はカッコイイです。

土俵に全員が上がり揃うと、拍手を打ち、右手を上げ、化粧廻しをつまみ、両手を上げる、という一連の所作を行います。

両手を上げて万歳をしているように見えますが、これは「武器を持っていません」という意味で行われる動作なんだそうです。(知らなかったぁ~・・・)

14:35 十両取組

若武者やベテランのぶつかり合い!迫力満点です。

十両以上の力士を「関取」と呼び、十両に昇進することでやっと力士として一人前と認められます。

この「関取」というのはその昔、関所を地元の力自慢で守らせており、宮中行事としてその中の選りすぐりを集めて相撲を取らせ、最も強いものを「関取」や「〇〇関」と呼ぶようになったのが由来なんだそうです。

15:30頃 協会ご挨拶

初日と千秋楽には日本相撲協会理事長より挨拶があります。

このとき、三役以上の力士も一緒に土俵に上がります。

15:40 幕内土俵入り

華やかな化粧廻しを付けた、いよいよ相撲取りらしい力士たちの登場です。ご当地力士にはひときわ歓声が湧き、大いに盛り上がります。

奇数日は東方から、偶数日は西方から土俵に上がります。地上波のNHKテレビ中継もここから始まります。

15:55 横綱土俵入り

力士の最高位「横綱」が、太刀持ちと露払いを従えて土俵入りをします。横綱が四股を踏むと「よいしょ~!」と観客から掛け声が飛び、一層盛り上がります。

16:00頃 中入り

これは休憩時間です。この時、立行司による翌日の取組披露が行われます。(※進行状況により、行われない場合もあります。)

16:10 幕内取組

小兵力士が技を駆使して大きな力士と戦ったり、人気力士が登場したりと、場内の雰囲気は最高潮です。相撲の一番の見どころでもあります。

17:15 三役揃い踏み

千秋楽、結びの三番前に「これより三役」と言い、東西それぞれに三人の力士が土俵に上がり、四股を踏む儀式です。

扇の形に見立てて三人が並びます。

17:50 結びの一番

その日最後の取組のことを言い、横綱登場です!

17:55 弓取式・はね太鼓

結びの一番が終わると、横綱と同じ部屋に属する幕下以下の力士が、弓をビュンビュンと華麗に振るのが弓取式です。これは、「勝者の舞い」とも言われ、結びの一番に勝った力士の代わりに行う儀式です。

一日のすべての取組が終わったことを知らせるはね太鼓。「明日もまた来てください」という思いを込めてこれも呼び出しさんが打つそうです。

千秋楽のみはね太鼓はなく、表彰式が行われます。

いかがでしたか。相撲を見るだけでなく、力士メニューのお弁当やお食事、相撲グッズを売っている売店など、他にも見どころがたくさんあります♪

なんだか相撲観戦に行ってみたくなりませんか?!^^

相撲の場所の一日の時間的なスケジュールを見てきましたが、ここで私がいつもテレビで相撲を見ているときの疑問を次にご紹介します。

スポンサーリンク

立ち合いについて

力士が手をついて、にらみ合ったりして相撲を開始する瞬間のことを立ち合いと言います。両力士が呼吸を合わせ、タイミングを計り、取組ごとに微妙に違ってくるので長いと「制限時間いっぱいです」とアナウンスされます。

いったい誰がどうやって時間を計っているのかなぁ~?

そうなんです、立ち合いには制限時間があるのです。

- 幕下以下・・・2分

- 十 両・・・3分

- 幕 内・・・4分

時間を計るのは、「時計係」という勝負審判の1人です。呼出しさんが扇子を広げて力士を呼び始めたところから計測します。

制限時間になると、時計係が行事に合図を送ります。そこで、行事は「時間です」「待ったなし」と声をかけ、軍配を裏返し取組を始めさせます。

江戸時代には、立ち合いの制限時間はありませんでした。

仕切り線もなく、頭と頭を突き合わせて1時間以上も仕切っている取り組みもあったそうです!( ゚Д゚)ビックリ

昭和3年(1928年)にラジオ中継が始まり、ここから制限時間が生まれました。放送時間内に終わらせないといけないという大人の事情ってやつですね。(苦笑)

- 幕下以下・・・5分

- 十 両・・・7分

- 幕 内・・・10分

1950年の9月に現在の制限時間となったようです。

さいごに

初心者だけど、相撲が大好きなスー女の私。

そんな私が、相撲に興味のない同年代の女性に向けて、少しでもこの伝統的な奥深い相撲のことを知ってもらいたいなぁ~と思い、相撲でよく言われている「場所」とその順番について今回調べてみました。

相撲の場所には、奇数月に行われる本場所のほかに、偶数月に行われる地方巡業というのもあります。

年に4回、本場所が行われていない地方へ行き、1日限りの相撲披露を行います。

- 春(三月場所後) 主に中部~近畿地方

- 夏(七月場所後) 主に北海道~東北地方

- 秋(九月場所後) 主に関東~中部地方

- 冬(十一月場所後) 主に九州・沖縄地方

本場所とは違い、取組結果が番付の昇降に関係ないため、同部屋力士の対戦や、ご当地力士や人気力士が横綱・大関と対戦したり、もちろん横綱の土俵入りなどもあり、ファンには垂涎ものです♪

相撲なんて!と思っているそこのあなた!!いつかは私と一緒に相撲観戦に行きませんか?!

【こちらの記事もぜひ参考に♪】

相撲大好き!初心者の私が相撲の番付と順番について説明します♪

今人気の相撲!懸賞金と税金についてマネー事情をちょっとのぞき見♪

知ると楽しくなる♪力士の着物について!販売はどこでしているの?!

スポンサーリンク

コメント